Sant Martin A Eisenmeteorit, Atacama, Chile

Außerirdische Gesteine, die unregelmäßig und nur selten auf die Erde niederfallen, entstanden mit dem Sonnensystem vor etwa 4,6 Milliarden Jahren. Im Museum findet der Besucher die wichtigsten bekannten Typen: Eisen-Meteorite, etwa zusammengesetzt wie der Erdkern, Stein-Meteorite, die mehr den Oberflächengesteinen auf der Erde ähneln, und Tektite (Glas-Meteorite). Besonders hervorzuheben ist eine große Platte eines Eisen- Meteoriten von Grönland, der einer der größten auf der Erde ist. Der 1962 in Kiel gefallene Stein-Meteorit (nach mineralogischer Zusammensetzung ein L6-Chrondrit, mit einem U- Th-He-Alter von 3,37x109a) hat ein Blechdach durchgeschlagen, so daß sich sogar die Einschlagsrichtung rekonstruieren ließ.

Nach einen einführenden Überblick über die Lage Schleswig-Holsteins in geologischer Hinsicht und die Erdgeschichte werden zunächst Gesteine aus der Frühzeit der Erde, aus dem Präkambrium vor über 600 Mill. Jahren, vorgestellt. Refraktionsseismische, magnetische/magnetiktellurische und Schwerekraft-Messungen weisen auf ihrer Tiefenlage im Untergrund Schleswig-Holsteins hin. In großen Mengen als Geschiebe in der Eiszeit zu uns gekommen, ermöglichen einige die genaue Herkunft der Gletscher aus Skandinavien zu rekonstruieren.

Spuren, besonders von wurmartigen Tieren, findet man bei uns häufig in Sandsteinen und Quarziten des UnterKambriums. Diesen zur Untersuchung angeschliffen Geschieben gegenüber wird dargestellt, wie man zum gleichen Zweck in lockeren Ablagerungen Proben entnimmt und sie härtet. Zusammen mit anderen Beispielen aus verschiedenen Formationen läßt sich ableiten, daß die schon seit dem Präkambrium zahlreich vorkommenden Spuren einen eigenen Zweig der Paläontologie darstellen.

Die folgende Vitrine zeigt die Entstehung von nutzbaren Lagerstätten im Meer. Ausgehend von Erdölmuttergesteinen, die wir hier besonders aus ober- und mittelkambrischen Geschieben kennen, werden die Bedingungen der Ablagerung in heutigen wie auch früheren Meeren dargelegt, besonders die Verbreitung und der Zusammenhang mit der Lage der Erdölfelder in Norddeutschland. Demgegenüber stammen die Manganknollen und aus Meeresgebieten, in denen sich kaum Sedimente ablagern. Die Mangankrusten sind Ablagerungen hydrothermaler Quellen ("Black smokers") aus subduzierten ozeanischen Krustenzonen, wo die Platten wieder in der Tiefe abtauchen. Aus siliziumreichen Quellen treten "White Smokers" aus. Dagegen sind Manganknollen Produkte eines Jahrmillionen andauernden chemischen Austausches an der Grenze zwischen Wasser und Sediment am Meeresboden (Ausgestellt: Beispiele aus dem Pazifik). Im Bereich dieser heißen oder kalten Quellen lebt eine einzigartige (endemische) Fauna, u.a. besonders große Muscheln, die ihre Nahrung hauptsächlich aus dem Quellwasser entnehmen. In diesen dunklen Tiefen des Ozeans erfolgt die für die Lebewesen erforderliche Energieumwandlung durch eine symbiotische Assoziation mit Mikroben statt Photosynthese.In situ Evolution von z.T. mesozoischen Formen ist charakteristisch für diese Faunenvergesellschaftungen.

Das Thema "Riffe in der Erdgeschichte" fängt von silurischen Riffgesteinen mit schönen Korallen, Bryozoen, Crinoiden und Stromatoporen an, die als Geschiebe aus dem Raum Gotland-Estland kamen. Dazu werden Aufbau und Fossilien der gotländischen Riffe und zum Vergleich auch der devonischen Riffe im Rheinischen Schiefergebirge dargestellt. Während die heutigen Korallenriffe, von denen Exemplare aus dem Roten Meer zu sehen sind, in einem Gürtel beiderseits des Äquators vorkommen, zeigt ein Globus mit der Verbreitung von devonischen Riffen und die Spuren der permokarbonischen Eiszeiten, daß der Äquator damals über Mitteleuropa verlief.

Unter ähnlichen Bedingungen wie im Ruhrgebiet im Karbon die Kohlenflöze, entstanden in der Nacheiszeit die Moore in der Nordseeküste und im Tertiär der Niederrheinischen Bucht Braunkohlen. An diesen drei Beispielen wird die Entstehung der Schichtenfolgen mit Kohlenflözen und den daran beteiligten Pflanzen vorgestellt. Diese Thematik leitet über in die praktische Anwendung zur Schichtenparallelisierung nach Pflanzenresten und - in der Nacheiszeit - auch anhand von Kulturspuren.

Große Bedeutung hat auch das im Untergrund Schleswig-Holsteins anstehende und bis über 1000 m mächtige Salz des Perms. Da es stellenweise unter großem Druck des Deckgebirges bis nahe an die Oberfläche aufgedrungen ist, bestimmt es in starkem Maße den geologischen Bau Schleswig-Holsteins. In dieser Vitrine wird der Einfluß des Salzes auf unser Grundwasser behandelt.

Sedimentstrukturen in festem Gestein kann man an der Oberfläche Norddeutschlands nur im Buntsandstein von Helgoland studieren. Ausgehend von diesen Gesteinen aber auch mit Fossilien und Beispielen aus der heutigen Zeit wird vorgeführt, wie man paläogeographischen Verhältnisse rekonstruieren kann.

Die aus dem Jura Süddeutschlands stammenden Fossilien können als ein Höhepunkt des Museums gelten. Im Blickpunkt des Raumes hängen große Fossilplatten aus dem Posidonienschiefer von Holzmaden, ein Ichthyosaurier sowie ein Treibholz mit anhaftenden Seelilien.

Aus den Lithographen-Plattenkalken von Solnhofen sind besonders der feine Andruck einer Qualle, eines Flugsauriers und eines Schlangensauriers sehenswert.

Geschiebe aus dem Jura kennen wir in Schleswig-Holstein aus dem Herzogtum Lauenburg. Von dort sind gut erhaltene Ammoniten ausgestellt, deren ungewöhnlich gute Erhaltung der Weichteilen bekannt worden sind.

Sogenannten ``lebenden Fossilien'', d.h. Arten, die sich seit längst vergangen Epochen nur wenig verändert haben, ist eine weitere Vitrine gewidmet. Die Quastenflosser, die als Ausgangsform aller Landwirbeltiere anzusehen und schon seit dem Devon bekannt sind, blieben mit altertümlichen Merkmalen bis heute erhalten. Ein anderes hier ausgestelltes Beispiel ist der Schwertschwanz, der letzte Vertreter eines schon seit dem Kambrium artenreichen Stammes.

An die kreide-zeitlichen Ablagerungen, die wir vom Untergrund Schleswig-Holsteins bis an die damalige Küste in Schonen verfolgen können und die auch als Geschiebe zahlreich sind, werden die stratgraphischen Untersuchungsmethoden in Sedimentgesteinen aufgezeigt. Läßt sich die makropaläontologischen Gliederung fast nur in Aufschlüssen anwenden, kommt der micropaläontologischen Untersuchung vor allem bei Bohrkernen eine wesentlich größere Bedeutung zu. Sie wird am Beispiel der Erdölgeologie und auch der Meeresgeologie vorgeführt. Ferner ist die verschiedene Fossilisation in der Schreibkreide dargestellt.

Für das Tertiär in Schleswig-Holstein sind Ablagerung des Meeres und der Küstengewässer typisch. Die Fossilien aus dem Alt-Tertiär stammen aus einem Meer mit tonigen Ablagerungen, die fossilreichen Gesteine des Jung-Tertiärs aus küstennahen Gewässern. Wärmeliebende Arten wie im heutigen Mittelmeer weisen auf das damalige Klima hin.

|

|

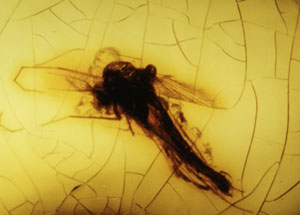

| Moskito in Bernstein | Ameise in Bernstein |

| Strand vor St. Peter-Ording | |

Besonders hervorzuheben sind die Bernsteine. Ihre Entstehung und die verschiedenen Sorten, z.T. mit Einschlüssen von Insekten, lassen sich hier bewundern und mit den zum Verwechseln ähnlichen Gesteinen und Kunstprodukten vergleichen.

Einen Überblick über die großen Vereisungen in der Erdgeschichte vermittelt die folgende Vitrine. Den Ablagerungen der quartären Eiszeit, die fast überall in Schleswig-Holstein die oberflächennahen Schichten zusammensetzen, werden die aus dem Permo-Karbon und Präkambrium gegenübergestellt. Ein anderes Thema zur Eiszeit ist der Vergleich der Nord- und Ostseefauna in den beiden letzten Zwischeneiszeiten mit der heutigen, durch den man aus stark temperatur-abhängigen Arten auf Klimaunterschiede schließen kann.

Recht eindrucksvoll sind die Knochen von einigen bei uns lebenden Säugetieren aus der Eiszeit . Von Mammuten und Waldelefanten besitzt das Museum Stoß- und Backenzähne, aus der Nacheiszeit, als es wärmer wurde, von Menschenhand abgeschlagene Ren- Geweihe, die in dem Rentierjägerlager bei Maiendorf gefunden wurden. Auch Hörner von den später ausgestorbenen Auerochsen (Ur) und von den nur noch in Reservaten erhaltenen Wisenten fehlen nicht.

Eine weitere Vitrine zeigt bis 6 m lange gehärtete Sedimentkerne aus der Ostsee, von Sylt und aus dem Schelfgebiet vor Westafrika, die mit dem im Institut entwickelten Vibrohammer-Kerngerät entnommen wurden.

Die Ausstellung im Museum wird durch typische große Eiszeitgeschiebe sowie einen großen Kopfkissen-Basalt aus dem Möhn-Rücken des Norwegischen Sees im Garten ergänzt.

| Last modified: 02.08.04 | webmaster@ifg.uni-kiel.de |

| Diese Seite enstammt: | Institut für Geowissenschaften |